地震などの災害に備えておきたいもの

地震の多い日本、いつどこで、災害が起こるのかわりません。自分たちの命を守るため、いざという時のために、備えが必要です。

災害・防災に対する対策

地震などの災害が起きた時どう動いたらよいでしょうか。避難所は?

いざという時のために、災害時の行動マニュアルを確認したり、地域の避難場所を確認しておくことがまず大事です。

避難計画の策定

避難場所の確認・・・地域の避難場所や安全な場所を事前に確認し、家族と共有します。

避難経路の確認・・・自宅から避難場所までの最短経路を確認し、実際に歩いてみることも重要です。

地域が計画実施する避難訓練には、積極的に参加し、実際の行動を学びましょう。

近隣住民との連絡手段を確保し、情報共有を行いましょう。

ご自分の住んでいる市のホームページを確認してみてください。ホーム⇒くらし・手続き⇒防災・災害・国民保護⇒事前の備え⇒地域での防災対策 ホーム⇒防災ハザードマップ 等で検索すると詳しく出てきます。

またこちらからもご自分の住んでいる地域を入力すると地域のハザードマップを閲覧することができます。ハザードマップポータルサイト

防災グッズの準備

- 長期保存可能な食品や水を備蓄します。

- 包帯、消毒薬、常備薬などの基本的な医療用品を用意します。

- 停電時に備えて、懐中電灯や予備の電池を準備します。

住宅の耐震対策

- 家具の固定・・・大きなかぐや家電を壁に固定し、地震時の転倒を防ぎます。

- 耐震補強・・・必要に応じて、住宅の耐震診断を行い、補強工事を検討します。

情報収集の強化

地震速報や避難情報を受け取れるアプリ、防災アプリをインストールしておき活用しましょう。

市町村の防災情報を定期的にチェックし、最新の情報を把握しておきましょう。

定期的な見直し

- 備蓄品の更新・・・定期的に非常食や水の賞味期限を確認し、必要に応じて更新します。

- 計画の見直し・・・家族構成や地域の状況に応じて、避難計画や備蓄品を見直します。

上記の対策を実施することで、災害時のリスクを軽減し、迅速に対応できる体制を整えることができます。

すぐ取り掛かりたい対策、防災グッズの準備

基本的な防災グッズ

- 水・・・一人一日あたり3リットルが目安です。

- 食料・・・缶詰や乾燥食品、非常食(レトルト食品)など。

- 懐中電灯・・・電池式又は手回し式のもの。

- ラジオ・・・災害情報を受信できる電池式や、手回し式ラジオ。

- 救急セット・・・包帯、消毒薬、鎮痛剤などを含む。

個人用防災グッズとして

- 防寒具・・・毛布や寝袋、厚手の衣料。

- マスク・・・粉塵や煙から身を守るため。

- 衛生用品・・・トイレットペーパー、生理用品、ウェットティッシュ等。

- 常備薬・・・自身の持病に必要な薬。

避難用具として

- バックパック(リュックサック)・・・持ち運びしやすい物。

- 地図・・・避難所や安全なルートを確認できる地図。

- 携帯電話の充電器・・・予備のバッテリーやソーラーチャージャー。

上記のグッズ等を常日頃から用意する必要があります。

さて、もう少し詳しく用意する防災グッズについて段階的に分けて考えてみます。大きく分けて以下の3つの段階になります。

非常時持出用品(避難する時に持ち出すもの)

急いで避難しなければならない時、たくさんの物は、持ち出せません。必要最低限の物を常日頃から用意しておきたいものです。

両手が使えるようなリュックサックなどに入れて、すぐ持ち出せる場所に保管しておきましょう。

- 飲料水、食料品・・・最低3日分ほど用意するのが望ましいようです。水、調理の必要がないレトルト品(ごはん、缶詰等)、乾パン等

- 医薬品・・・救急セット(絆創膏、ウエットティッシュ、消毒液等)、持病薬

- 照明器具・・・懐中電灯、ろうそく、LEDランタン等

- 情報収集ツール・・・ラジオ、モバイルバッテリイー、予備電池

- 衛生用品・・・簡易トイレ、ティッシュペーパー、洗面用具、生理用品、紙おむつ等

- 衣類・・・着替え、レインコート、運動靴、スリッパ等

- 貴重品・・・現金、通帳、保険証、免許証等

- 装備品・・・ヘルメット、防災頭巾、軍手、ホイッスル、アルミブランケット、ガムテープ

- その他・・・タオル、ビニール袋など

非常用備蓄品(在宅での避難生活のために備蓄しておくもの)

大規模な災害が発生すると、お店なども被災して営業できなくなったりします。そういった事態を想定して、日頃から飲料水や食品(最低でも3日分)を備蓄しておきましょう。

- 1人1日あたりの飲料水、食料品・・・およそ3Lの水、カップ麺・パックごはん・レトルト食品など約600~800g、缶詰1~2缶、エネルギー補給としてチョコレートなどのお菓子やスナック

- 災害用調理器具・・・カセットコンロ、ボンベ(6~9本)

- 照明器具・・・LEDランタン、懐中電灯(1人1灯、1部屋に1灯)

- 衛生用品・・・簡易トイレ(1人1日8回程度として)、ティッシュペーパー

- 装備品・・・毛布、寝袋

携帯品(常に携帯していたい、持ち歩きたいもの)

いつ、どこで、災害に合うかわかりません。身に着けていたら役立ちます。コンパクトな袋に入れて いつも持ち歩くバックの中に入れておいたり、キーホルダーに付けたりしてみましょう。

- 携帯電話・・・連絡手段として必要。出来たら小型のモバイルバッテリーも。

- 小物類・・・災害用ホイッスル、ライター、ビニール袋、筆記用具、飴など。

- 貴重品・・・小銭や紙幣を少し持っておく。

これらのアイテム、グッズは、非常時に備えて、定期的に点検し、必要に応じて更新することも大切です。

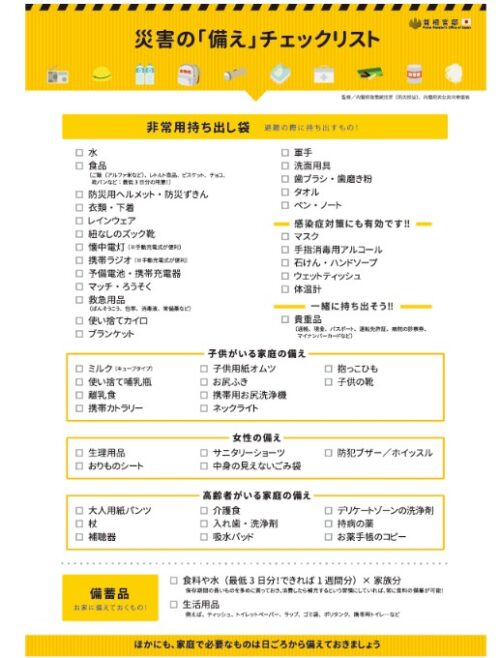

参考:首相官邸 (非常料持ち出しバックの準備できていますか?) 災害の備えチェックリストを活用しましょう。

防災グッズあれこれ セット・単品・注意点

グッズ セット

※防災バッグは、持ち運びやすいサイズ、必要なものが入る容量を確保しましょう。防水性や耐摩耗性のある素材を選ぶと良いです。内ポケットや外ポケットが多いと便利です。

※お米は、長期保存が可能なタイプを選びましょう。調理方法も簡単に出来るものを考慮しましょう。食物アレルギーがある場合は、その点にも注意して選びましょう。

※水は、賞味期限が長いものを選びましょう。容器の材質もBPAフリーのプラスチック容器を選びましょう。ペットボトルには、BPAは含まれていません。ミネラルウォーターには、『硝酸態窒素』を含むものがあり、人体に影響を及ぼす可能性がある物質の一つです。 硝酸態窒素を大量に摂取した場合、発がん性物質が発生する恐れがあるともいわれています。ミネラルウォーターより、天然水等を選んだ方が安心です。

※簡易トイレは、使用方法が分かりやすいものを選びましょう。また、消臭機能や抗菌性があるものを選びましょう。軽量で折りたたみ可能なデザインが便利です。

※ラジオは、 手回し発電やソーラー充電ができるものが安心です。AM/FMの両方を受信できることを確認しましょう。防水機能や耐衝撃性があると安心です。

※ホイッスルは、キーホルダーに付けられるような小型のものが便利です。耐久性のあるプラスチックや金属性が望ましいです。また、音の大きさも遠くまで届く音量のものを選びましょう。

※ヘルメットは、耐衝撃性、JIS規格などの安全基準をクリアしているものを選びましょう。また、明るい色や反射材が付いていると暗い場所でも目立つので、視認性も重視しましょう。

※LEDランタンは、バッテリー式やソーラー充電式など、使いやすい電源方式を選びましょう。防水性能を確認し、雨や湿気に強いものを選びましょう。また、軽量コンパクトなデザインのものが便利です。

防災 まとめ

災害にあった時の段階によっても、準備するものが違ってきます。過去の災害や能登半島震災などより自分の命を守るためのできる限りの手立てを準備する必要があります。

地震によって津波の恐れのある時は、迅速に高台に逃げなければなりません。たくさんの荷物を持って非難することは大変です。両手が使えるように身軽で避難できるように身近なところにリュックなどに入れて用意しなければならないと思います。

不幸にして地震災害に会い、閉じ込められたり、生き埋めになったりしたときのことを考えると、とっさに行動することは難しいです。自分の居場所を知らせるためにも、携帯とともにホイッスルを身に着けておく必要があると痛感しました。

在宅避難が可能な場合は、断水や停電を想定して 飲み水の準備、カセットコンロ等の準備は、必須でしょう。お米、トイレの準備に加え、衛生用品も必要です。

とにかく、あらゆる場合を考えて、準備をしたいものです。

家も失ってしまった場合、公共の避難場所や車などでの避難生活を強いられます。

避難する場所によって持ち出すもの・用意するものが違ってきますので、日頃から家族分の「持ち出し用」や「在宅避難用」の両方を人数分用意して、災害に備えるようにしましょう。

コメント