『うちの子、本読まないのよね。』

『絵本は、好きなのに、児童書にはさっぱり、見向きもしないのよ。』

『本が好きな子になってほしいんですけど…。」

と言った会話を参観日などに聞くことがあります。

どうしたら読書が楽しくなるのでしょうか。苦手意識を克服させるには、どうしたらいいでしょうか。

夢中で読み進めることができる本に出会えればいいんです。

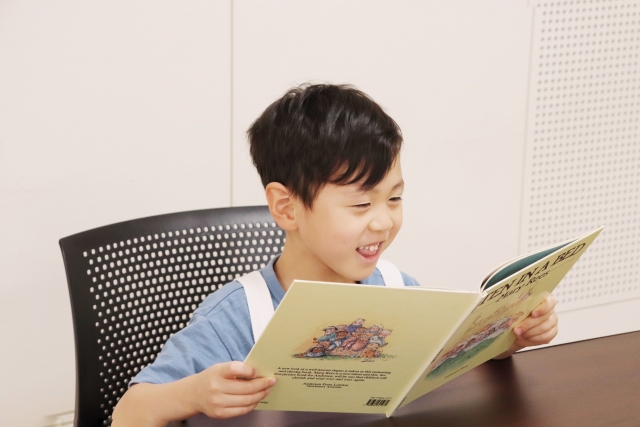

小学生の頃の読書習慣しだいで、読書にハマれますよ。

読書にハマった子は、読解力、想像力、思考力が培われ、知識も豊富になり、広い世界に踏み出せる力が付くのです。

読書の良いところ

| 読書をすることで、読解力や知識が身につきます。また、論理的な思考力や集中力など、子どもがこれからを生きていくために必要な力も身につけられる効果があります。本を読むことで得られる想像力や表現力、コミュニケーション能力などは、子どもの人生を豊かにしてくれることでしょう。 |

誰でも読書家になれる

- 子どもが夢中になって読める本を探している方

- 子どもが本を読むのが楽しいと思える児童書を探している方

- 読書に対し、苦手意識を克服したいとお考えの方

いっしょに子どもが読書家になれるよう 本の選び方やきっかけ作り、習慣化について考えてみましょう。

夢中になる・読書にハマる本の見つけ方

夢中になって読める、ささる本に出会えたなら、楽しい、ワクワクな気持ちがいっぱいになって、どんどん本への興味が湧いてきます。

そんな本を見つけるには、「好み」と「レベル」が大事です。

好みのジャンル

自分にピッタリの好みの本に出会えると、読書の面白さに目覚めることができます。

小学生の読書には、多様なジャンルがありますが、代表的なジャンルをあげると、

- 児童文学・・・魔法や冒険がテーマの物語のようなファンタジーなもの。日常生活を描いた物語のような現代小説。

- 絵本・・・幼い子ども向けに絵が多く使われてイラスト中心の物語。

- 自然・科学・・・化学や自然について学べる科学の本。動物や生態系に関する動物の本。

- 歴史・伝記・・・歴史上の出来事や人物を描いた歴史物語。有名な人物の生涯を描いた伝記。

- 冒険・探検・・・主人公が冒険をする冒険小説や謎を解く探偵小説。

- 詩・童謡・・・子供向けの詩や歌。

- 自己啓発・感情教育・・・感情や人間関係について考える本。

人それぞれ好みがあるので、子どもによって感じ方が違うのは、当然です。読んだ後の満足感が大きければ、読書の楽しさを感じやすくなるでしょう。

子どものレベル

子どもの成長段階に合った本を選ぶことが重要です。(難しさや長さ)

習ってない漢字や知らない言葉がでてくると、とたんに読むのが難しくなってしまいます。

特に読書に慣れていない子にとっては、まず最初のつまずきで、さらにページ数が多かったりすると、もう本を閉じてしまうことになってしまいます。

漢字の多さや、一文の長さ、出てくる言葉の難しさが子どもの読む力の『ものさし』になります。

難しさと長さで子どものレベルを確認しましょう。

2年生だから2年生向けの本というように、『〇年生向けの本』を探したくなりますが、苦手な子にとっては、特にレベルが合わないことがよくあります。一概に、〇年生向けをあまりあてにしない方がいいです。

読む力の成長速度にも個人差があるので、子どもの読む力を見極めなければなりません。

本選びを楽しむ

本の見つけ方のポイント

本を選ぶ時に、表紙の絵の気に入ったもの、字の大きさや、イラスト(挿絵)のあるなし、内容を想像して、何冊か選びます。(※子供たちの間で話題になっている本やよく読まれている本ランキングを参考にして選ぶ。)

次に、それぞれぺらぺらとめくってみて、直感的に面白そう、これ読めそう、というものを5,6冊 選びます。

その5,6冊をそれぞれ、最初のページを読んでみます。

最初のつかみを読んでみて、つまらなそうだったらそれはやめます。最初のつかみが、なんとなく気になる、なんか面白そうとなったら、その本を読むことにしましょう。

☆図書館での本探しが楽しくなりますよ。☆

本の楽しい読み方

面白そう、最後まで読めそうと思って選んだ本を読みましょう。

楽しく読む

「楽しく読む」ということが肝心です。実はみなさん、本は最後まで読み切らなければならないとお思いでしょうが、その思い込みがプレッシャーになってしまって、楽しめなくなる人が多いようです。

楽しそう、面白そうと思って選んだ本が、読んでいくうちに「やっぱり面白くない。」と感じた時は、読み続けなくてもいいのです。

また、面白そうなところだけ、飛ばし読みをしてもかまいません。

とにかく、楽しく読むを優先しましょう。

途中で読むのをやめた本でも、面白くなかった原因が、その日の体調だったり、気分だったり、読む時期がまだ早かったのかもしれません。読み続けて、読書に対して嫌な気持ちを持たないためにも、読むのをやめる判断をすることも大切です。

好みの本の傾向を見つけよう

楽しく読めた本、そうでない本、いろんな本に出会えます。

自分の好みの傾向を見つけるには、読書記録をつけると効果的です。ノートに、読んだ日にち、本のタイトル、簡単な感想、◎、〇、△、×ぐらいの評価をつけておくといいでしょう。

| No | 月/日 | 本のタイトル | 評価 | 感想・メモ |

| 1 | 2/16 | きえた犬 | 〇 | ネート、がんばったね。 |

| 2 | 3/1 | すずめのくつした | ◎ | アンガスは、やさしいね。 |

| 3 | ||||

| 4 | ||||

| 5 |

読書記録としてまとめておくと、その積み重ねにより、◎や〇の評価より、好みの傾向がわかってくるはずです。△や×の評価を付けた時には、その理由も一言書いておくと後々役立ちます。

好きなジャンルからいろいろなジャンルへ

小学生にとっては、とかく学園もの、ちょうど同じ学年の子どもが主人公の物語を好んで読んだりしています。

- 学校の話から友達の話、冒険や探検をしたお話へ。

- 身近な日常のふしぎなことから自然・科学のなぜを教えてくれるお話へ。

- 身近に感じる物語から、現実離れした世界のお話へ。

- 昔の出来事、苦労した人、ためになることをした人、などから歴史や伝記のお話へ。

無理はせずに、ジャンルを徐々に広げていってみましょう。

我が家の場合は、どうだったかというと、あまりうまくはいかなかったですが、幼稚園から小学校低学年頃は、世界名作絵本(小さな本)を買い揃えたことを思い出します。一冊ずつ増えていく絵本を楽しみにしていて、何度も読み返していたことを思い出します。

※ささる本、ハマる本を見つけるのにとても参考になります。1万人の子どもが変わったハマるおうち読書 笹沼颯太 「レベル別 100冊ブックリスト」つき!

読書の習慣

普段の生活の中に読書タイムを組み入れましょう。

絵本の読み聞かせをしていた時には、夜寝る前にと時間を決めていたと思います。

一人読みができるようになってからは、学校から帰ってきて、ご飯を食べた後とか、明日の時間割の準備をした後とか、○○した後に読むという風に決めるといいです。

また、家庭内でお父さんお母さんも本を読んで楽しんでいるところを見せてあげてください。

とかく読書につまずくのは、絵本の読み聞かせから一人読みへの移行期です。

一日のうちの○○の後は、読書タイム、一週間のうちの〇曜日はみんなで読書タイムという風に習慣化しましょう。

ことあるごとに、ほめてあげると子どもは徐々に自信を持ちます。月に1度はご褒美に本屋さんに連れて行ってあげてもいいですね。本を買う買わないは別にして、いろいろな本に出会える機会の習慣化も考えてみましょう。

夢中になれる、ハマる本まとめ

読書に夢中になれる、ハマる本に出会えたなら、みるみる子どもたちは変わります。

ハマる本を見つけられるよう、見つけられるまで、お父さんお母さんの手助けが必要です。

本を選び出すときのポイントとして、

- 挿絵の多く入っている本、少ない本、字が大きい本、小さい本、ルビがふってある本、ページ数の多い本、少ない本などそれぞれ選び出す。

- その5,6冊の本を並べて、読めそう、面白そう、という本を選ぶ。

読むときのポイントとして、

- 楽しんで読む。

- 面白くなくなったら、無理して最後まで読まなくていい。

- 面白くても、面白くなくても、読んだら読書メモを簡単につけておこう。

読む環境を整えてあげましょう。

- 自分のリラックスできる場所で読ませてあげる。

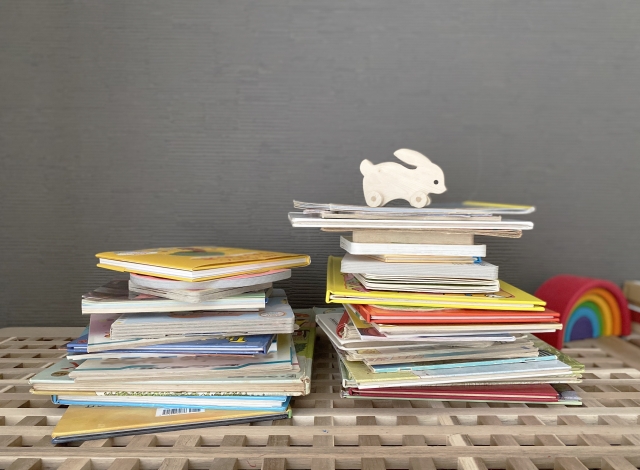

- 家の中、子どもの手の届くところに本を置いておく。

- お母さんお父さんが、何気なく楽しんで読書している様子を見せてあげる。

多くのご家庭では、読書をすすめても難しそうとか、面白くなさそうと言って、見向きもしないようですが、絶対、お気に入りの本、ささる本、ハマる本に出会えたなら 子どもみずからが読書をしたくなると思います。

特に読み聞かせから一人読みへの移行期の方、小学校中学年や高学年になっても、読書に抵抗感を持っているお子さんをお持ちの方は、読書教育に力を入れてみましょう。難しく考えず、学校の図書館や市の図書館などを気軽に利用しましょう。ふとした出来事から、何気ない一言から、読書に目覚めるかもしれません。

自宅でうまく読書教育ができない時には、読書教育のアドバイス、 『ヨンデミ―』子どもが読書好きになるオンライン習い事

コメント