敬宮愛子内親王殿下が書かれた作文が宮内庁や新聞、週刊誌等で発表されましたので、紹介したいと思います。

大きな力を与えてくれた沼津の海 全文(12才)

2014年3月18日学習院初等科卒業式

※学習院初等科の卒業文集『桜愛集』に収録されたもの(2014年3月)静岡県沼津市の海岸で開催された初等科の伝統行事である遠泳の思い出を綴られました。

『大きな力を与えてくれた沼津の海』

不安な気持ちを抱きつつも、きっと楽しい思い出が作れると言われて出かけた沼津でしたが、初日から練習は厳しく、海に入りたくないと思う時も少なくありませんでした。ただ楽しかったのは、友達との生活と食事、お風呂でした。

しかし、足の着かない海で泳いで、初めて気持ち良いと感じる日が来ました。三日目に行ったプレ距離泳の時でした。プレの日は、波もなく、太陽が照りつける中での距離泳となりました。海に入るまでは、五百メートルも泳げる訳がないと諦めていましたが、泳いでいるうちに、体の力が抜け、楽しく泳げるようになりました。五百メートルを泳ぎ切ると、海が好きになり、海に入るのが楽しみになっていました。

迎えた本番の五日目は、潮の流れが少しあり、泳ぎにくいと感じましたが、前日に一キロ泳や二キロ泳を終えた人たちの「頑張れー」という応援の声が聞こえる度に、不思議と力が湧いてきました。無事に泳ぎ切り、みんなと喜びながら頂いた氷砂糖の甘い味は格別でした。

沼津での生活は、私に諦めないことの大切さを教えてくれ、大きな自信を与えてくれました。沼津の海は、私にとって忘れられない記念の海。六年間の中で、私がいちばん成長できたと感じられる素晴らしい思い出になっています。

レポート『藤原道長』一部抜粋 (12才)

愛子さまは、授業で藤原道長について習った時に、『御堂関白記』に触れ、ユネスコ遺産に登録されたこと知り、興味を持ち、この日記を書いた藤原道長について知りたくなって調べたそうです。4ページにわたるレポートです。※学習院初等科で年に1回発行される文集『小ざくら』に掲載されたもの(2014年3月)

『藤原道長』

藤原氏は、自分の娘を天皇のきさきとして、外戚関係を築くことにより、勢力を伸ばしていった。その中でも、藤原道長は4人の娘を天皇と結婚させ、摂政や内覧の座について権力を手中におさめていったことが分かった。授業で学習した「望月」の歌も、藤原道長について詳しく調べていくことで、なぜこのような歌を詠んだのかというその背景をつかむことができた。

また、「御堂関白記」は、世界最古の自筆の日記として貴重なものであるが、実際に見てみると、汚れていなくてとてもきれいに残っていた。きれいに残っているのは、近衛家で大切に保管されていたからだと知った。

──中略──

摂関政治について、授業で学習した時よりも深く知ることができたと思う。天皇と外戚関係を結ぶことによって、摂関政治を行い、権力を得ていたことが、今では考えられない不思議な制度だと思った。藤原氏が政治を行っていた時に、天皇とはどのように役割を分担していたのだろうか。藤原氏に権力が集中していても、天皇には仕事はあったのだと思う。

(一部抜粋)

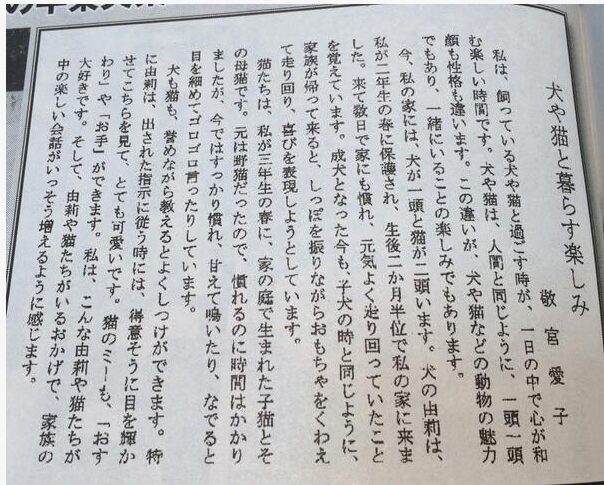

犬や猫と暮らす楽しみ 全文 (12才)

卒業記念文集『桜愛集』に掲載された敬宮愛子さまの書いた作文が真剣に動物の殺処分に取り組む人たちの間で話題となりました。

この卒業文集は、生徒が自分たちで3つの題材を決め、構成を考えてから、約1か月かけて文章にする初等科の“国語教育の集大成”ともいえる課題で、「思い出」「12才」「夢」がテーマだったそうです。

『犬や猫と暮らす楽しみ』と『動物たちの大切な命』を紹介します。

テーマ『12才』 『犬や猫と暮らす楽しみ』

私は、飼っている犬や猫と過ごす時が、一日の中で心が和む楽しい時間です。犬や猫は人間と同じように、一頭一頭顔も性格も違います。この違いが犬や猫などの動物の魅力でもあり、一緒にいる事の楽しみでもあります。

今、私の家には犬が一頭と猫が一頭います。犬の由利は、私が二年生の春に保護され、生後二ヶ月半位で私の家に来ました。来て数日で家にも慣れ、元気良く走り回っていた事を覚えています。成犬になった今も子犬の時と同じように、家族が帰ってくると、しっぽを振りながらおもちゃをくわえて走り回り、喜びを表現しようとしています。

猫達は、私が三年生の春に、家の庭で生まれた子猫とその母猫です。元は野良猫だったので、なれるのに時間はかかりましたが、今ではすっかり慣れ、甘えて鳴いたり、なでると目を細めてゴロゴロ言ったりしています。

犬も猫もほめながら教えると良く躾ができます。特に由利は、出された指示に従う時には、得意そうに目を輝かせてこちらを見て、とても可愛いです。猫のミーも「おすわり」や「お手」ができます。私はこんな由利や猫達が大好きです。そして、由利や猫達がいるおかげで、家族の中の楽しい会話がいっそう増えるように感じます。

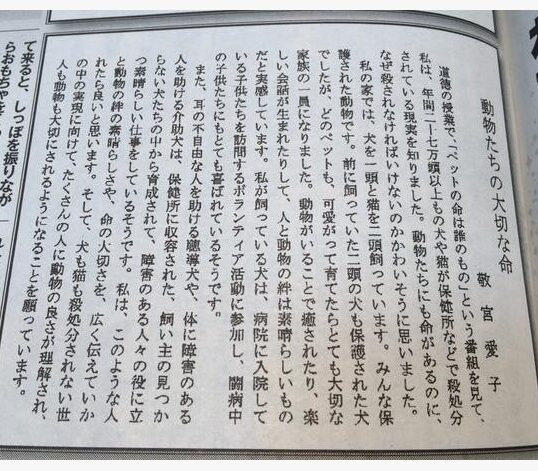

動物たちの大切な命 全文 (12才)

テーマ『夢』 『動物たちの大切な命』

道徳の授業で、「ペットの命は誰のもの」という番組を見て、私は、年間27万頭以上もの犬猫が保健所などで殺処分されている現実を知りました。動物達にも命があるのに、なぜ殺されなければならないのか、かわいそうに思いました。

私の家では犬一頭と猫2頭を飼っています。みんな保護された動物です。前に飼っていた二頭の犬も保護された犬でしたが、どのペットも、可愛がって育てたらとても大切な家族の一員になりました。動物がいることで癒されたり、楽しい会話がうまれたりして、人と動物の絆は素晴らしいものだと実感しています。私が飼っている犬は、病院に入院している子供達を訪問するボランティア活動に参加し、闘病中の子供達にもとても喜ばれているそうです。

また、耳の不自由な人を助ける聴導犬や、体に障害のある人を助ける介助犬は、保健所に収容された、飼主の見つからない犬達の中から育成されて、障害のある人々の役に立つ素晴らしい仕事をしているそうです。

私はこのような、人と動物の絆の素晴らしさや、命の大切さを広く伝えていかれたらよいと思います。そして、犬も猫も殺処分されない世の中の実現に向けて、たくさんの人に動物の良さが理解され、人も動物も大切にされるようになることを願っています。

(※女性セブン2014年4月10日号)

看護師の愛子 全文(13才)

※学習院女子中等科、高等科の生徒に配布された『生徒作品集』に収められたもの(2015年)中学1年生のときに創作された短編小説です(2015年)。

『看護師の愛子』

私は看護師の愛子。最近ようやくこの診療所にも患者さんが多く訪れるようになり、今日の診療も外が暗くなるまでかかった。先生も先に帰り、私は片付けと戸締りを任されて、一人で奥の待合室と手前の受付とを行き来していた。

午後八時頃だろうか。私は待合室のソファーでつい居眠りをしてしまった。翌朝眩しい太陽の光で目が覚め、私は飛び起きた。急いで片付けを済ませて家に帰ろうと扉をガラッと開けると、 思わず落っこちそうになった。目の前には真っ青な海が果てしなく広がっていたのだ。

診療所は、一晩でどの位流されたのだろうか? いや、町が大きな海へと姿を変えてしまったのかもしれない。助けを呼ぼうとしたが、電話もつながらない。私は途方に暮れてしまった。

あくる朝、私は誰かが扉をたたく音で目を覚ました。扉の外には片足を怪我した真っ白なカモメが一羽、今にも潮に流されてしまいそうになって浮かんでいた。私はカモメを一生懸命に手当てした。その甲斐あってか、カモメは翌日元気に、真っ青な大空へ真っ白な羽を一杯に広げて飛び立っていったのであった。

それから怪我をした海の生き物たちが、次々と愛子の診療所へやって来るようになった。私は獣医の資格は持っていないながらも、やって来た動物たちに精一杯の看護をし、時には魚の骨がひっかかって苦しんでいるペンギンを助けてやったりもした。愛子の名は海中に知れ渡り、私は海の生き物たちの生きる活力となっていったのである。そう。愛子の診療所は、正に海の上の診療所となったのだ。今日も愛子はどんどんやって来る患者を精一杯看病し、沢山の勇気と希望を与えていることだろう。

(※女性セブン2023年2月9日号)

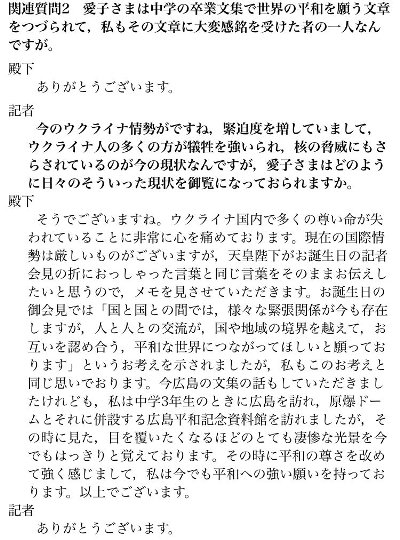

世界の平和を願って 全文 (15才)

2017年3月22日。宮内庁は、学習院女子中等科を卒業されるのに合わせ、愛子さまが卒業記念文集に寄せた作文を公表しました。「世界の平和を願って」との題で、2016年5月の修学旅行で広島市を訪れた際に感じたことや、平和への思いがつづられています。 全文は次の通り(表記は原文通り)。

『世界の平和を願って』

卒業をひかえた冬の朝、急ぎ足で学校の門をくぐり、ふと空を見上げた。雲一つない澄み渡った空がそこにあった。家族に見守られ、毎日学校で学べること、友達が待っていてくれること…なんて幸せなのだろう。なんて平和なのだろう。青い空を見て、そんなことを心の中でつぶやいた。このように私の意識が大きく変わったのは、中三の五月に修学旅行で広島を訪れてからである。

原爆ドームを目の前にした私は、突然足が動かなくなった。まるで、七十一年前の八月六日、その日その場に自分がいるように思えた。ドーム型の鉄骨と外壁の一部だけが今も残っている原爆ドーム。写真で見たことはあったが、ここまで悲惨な状態であることに衝撃を受けた。平和記念資料館には、焼け焦げた姿で亡くなっている子供が抱えていたお弁当箱、熱線や放射能による人体への被害、後遺症など様々な展示があった。これが実際に起きたことなのか、と私は目を疑った。平常心で見ることはできなかった。そして、何よりも、原爆が何十万人という人の命を奪ったことに、怒りと悲しみを覚えた。命が助かっても、家族を失い、支えてくれる人も失い、生きていく希望も失い、人々はどのような気持ちで毎日を過ごしていたのだろうか。私には想像もつかなかった。

最初に七十一年前の八月六日に自分がいるように思えたのは、被害にあった人々の苦しみ、無念さが伝わってきたからに違いない。これは、本当に原爆が落ちた場所を実際に見なければ感じることのできない貴重な体験であった。

その二週間後、アメリカのオバマ大統領も広島を訪問され、「共に、平和を広め、核兵器のない世界を追求する勇気を持とう」と説いた。オバマ大統領は、自らの手で折った二羽の折り鶴に、その思いを込めて、平和記念資料館にそっと置いていかれたそうだ。私たちも皆で折ってつなげた千羽鶴を手向けた。私たちの千羽鶴の他、この地を訪れた多くの人々が捧げた千羽鶴、世界中から届けられた千羽鶴、沢山の折り鶴を見たときに、皆の思いは一つであることに改めて気づかされた。

平和記念公園の中で、ずっと燃え続けている「平和の灯」。これには、核兵器が地球上から姿を消す日まで燃やし続けようという願いが込められている。この灯は、平和のシンボルとして様々な行事で採火されている。原爆死没者慰霊碑の前に立ったとき、平和の灯の向こうに原爆ドームが見えた。間近で見た悲惨な原爆ドームとは違って、皆の深い願いや思いがアーチの中に包まれ、原爆ドームが守られているように思われた。「平和とは何か」ということを考える原点がここにあった。 平和を願わない人はいない。だから、私たちは度々「平和」「平和」と口に出して言う。しかし、世界の平和の実現は容易ではない。今でも世界の各地で紛争に苦しむ人々が大勢いる。では、どうやって平和を実現したらよいのだろうか。

何気なく見た青い空。しかし、空が青いのは当たり前ではない。毎日不自由なく生活ができること、争いごとなく安心して暮らせることも、当たり前だと思ってはいけない。なぜなら、戦時中の人々は、それが当たり前にできなかったのだから。日常の生活の一つひとつ、他の人からの親切一つひとつに感謝し、他の人を思いやるところから「平和」は始まるのではないだろうか。

そして、唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は、自分の目で見て、感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う。「平和」は、人任せにするのではなく、一人ひとりの思いや責任ある行動で築きあげていくものだから。

「平和」についてさらに考えを深めたいときには、また広島を訪れたい。きっと答えの手がかりが何か見つかるだろう。そして、いつか、そう遠くない将来に、核兵器のない世の中が実現し、広島の「平和の灯」の灯が消されることを心から願っている。

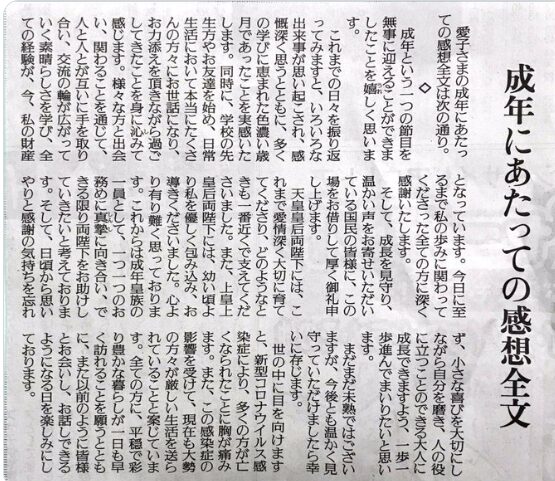

青年会見 感想全文及び関連質問回答(20才)

2022年3月17日成年会見がありました。青年にあたっての感想全文が新聞紙面に掲載されましたので紹介します。

成年という一つの節目を無事に迎えることができましたことを嬉(うれ)しく思います。

これまでの日々を振り返ってみますと,いろいろな出来事が思い起こされ,感慨深く思うとともに,多くの学びに恵まれた色濃い歳月であったことを実感いたします。同時に,学校の先生方やお友達を始め,日常生活において本当にたくさんの方々にお世話になり,お力添えを頂きながら過ごしてきたことを身に沁(し)みて感じます。様々な方と出会い,関わることを通じて,人と人とが互いに手を取り合い,交流の輪が広がっていく素晴(すば)らしさを学び,全ての経験が,今,私の財産となっています。今日に至るまで私の歩みに関わってくださった全ての方に深く感謝いたします。

そして,成長を見守り,温かい声をお寄せいただいている国民の皆様に,この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

天皇皇后両陛下には,これまで愛情深く大切に育ててくださり,どのようなときも一番近くで支えてくださいました。また,上皇上皇后両陛下には,幼い頃より私を優しく包み込み,お導きくださいました。心より有り難く思っております。

これからは成年皇族の一員として,一つ一つのお務めに真摯(しんし)に向き合い,できる限り両陛下をお助けしていきたいと考えております。そして,日頃から思いやりと感謝の気持ちを忘れず,小さな喜びを大切にしながら自分を磨き,人の役に立つことのできる大人に成長できますよう,一歩一歩進んでまいりたいと思います。

まだまだ未熟ではございますが,今後とも温かく見守っていただけましたら幸いに存じます。

世の中に目を向けますと,新型コロナウイルス感染症により,多くの方が亡くなられたことに胸が痛みます。また,この感染症の影響を受けて,現在も大勢の方々が厳しい生活を送られていることと案じています。全ての方に,平穏で彩り豊かな暮らしが一日も早く訪れることを願うとともに,また以前のように皆様とお会いし,お話しできるようになる日を楽しみにしております。

会見での記者からの質問に答えて、

学習院大学卒業にあたって (22才)

学習院大学の卒業にあたり、宮内記者会からの質問に文書で回答を寄せられました。(出典:宮内庁)

【質問】

大学卒業を迎えられる現在の心境はいかがでしょうか。4年間の大学生活を振り返り、特に印象に残った出来事やご友人との思い出、卒業論文の内容や執筆で苦労された点などをご紹介ください。将来的な海外留学や、大学院進学の希望はお持ちでしょうか。

【愛子さま】

回答に先立ちまして、今年1月1日に発生した能登半島地震で多くの方が亡くなり、また、被災され、今も9000人を超える方が避難を余儀なくされていることに胸が痛みます。亡くなられた方々に深く哀悼の意を表し、御遺族と被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。寒さも厳しい中、被災された皆様の御苦労はいかばかりかと思います。大変なことも多いと思いますが、今後、一日も早く平穏な日常が戻り、復旧・復興が進んでいくことを切に願っています。

この度、学習院大学文学部日本語日本文学科を卒業するにあたり、まず、お世話になりました先生方や職員の皆様を始め、大学関係者の方々、日頃から温かく接してくれた友人、そして、大学生活をそばで支え、見守って下さった天皇皇后両陛下に、心からの感謝をお伝えしたいと思います。

4年間の大学生活を振り返ってみますと、中学や高校の3年間か、それ以上にあっという間だったように感じられる一方で、一日一日は非常に濃く、学びの多い日々であったことを感じます。思い返せば、新型コロナウイルス感染症の蔓延と同時期に始まった大学生活でした。経験したことのないオンライン授業、インターネット上での課題の授受など、最初は操作も分からず、不慣れな手つきで恐る恐る画面を開き、授業を受講していたことを懐かしく思い出します。先生方や学校関係者の方々にとっても、初めての試みで苦労されることも多く、試行錯誤の毎日であったことと思いますが、皆様の御尽力によって、自宅で授業が受けられる環境を整えていただいたことは、とても有り難いことでした。

感染症の流行が徐々に落ち着いてきた中で、4年生からは大学のキャンパスに足を運べるようになりました。キャンパスでの学生生活では、先生やほかの学生さんたちと、教室で同じ空間や同じ時間を共有しながら授業を受けることや、授業で出された課題に取り組むべく、休み時間に図書館や研究室に調べ物に行くこと、そしてまた、友人たちと対面で交流することができるようになりました。その転換期を経験し、以前は当たり前であったこれらのことがいかに尊いものであるのか、実感することとなった学生生活でもありました。

高校までの友人たちとの嬉しい再会とともに、大学入学後の新たな友人たちとの交流も始まり、学年の枠を越え、友人たちと一緒に授業を受けたり、直に話をして笑い合ったり、学内の様々な場所を訪れたりしたことは、私にとって忘れることのできない一生の思い出となりました。

また、中世の和歌の授業を履修する中で、和歌の美しさや解釈の多様さに感銘を受けたことから、大学における学業の集大成として書き上げた卒業論文では、中世を代表する女流歌人の一人であった式子内親王とその和歌を扱い、「式子内親王とその和歌の研究」という題で執筆を致しました。

調べる資料や範囲が膨大で、一つのことを調べていると、次から次へと調べなければならない事柄が出てきてなかなか終わらず、特に締切りが近づいた昨年末は、気が遠くなるような毎日を過ごしておりました。また、作成する文章の量が、授業で課される普段のレポートに比べて遥かに多かったため、註を付ける作業など、論文としての体裁を整えることにも時間を要しましたが、指導教授の先生からのアドバイスと心強い励ましのお言葉、研究室の皆様の温かいサポートを頂き、無事に提出できた時には、ほっとした気持ちと同時に大きな達成感がありました。御指導頂いた先生方を始め、関係していただいた皆様に深く感謝しております。

将来の勉学については、現在のところ具体的には考えておりませんが、来月より日本赤十字社の嘱託職員として勤務させていただくことになりましたので、皇族としての務めを果たしながら、社会人としての自覚と責任を持って、少しでも社会のお役に立てるよう、公務と仕事の両立に努めていきたいと思っております。

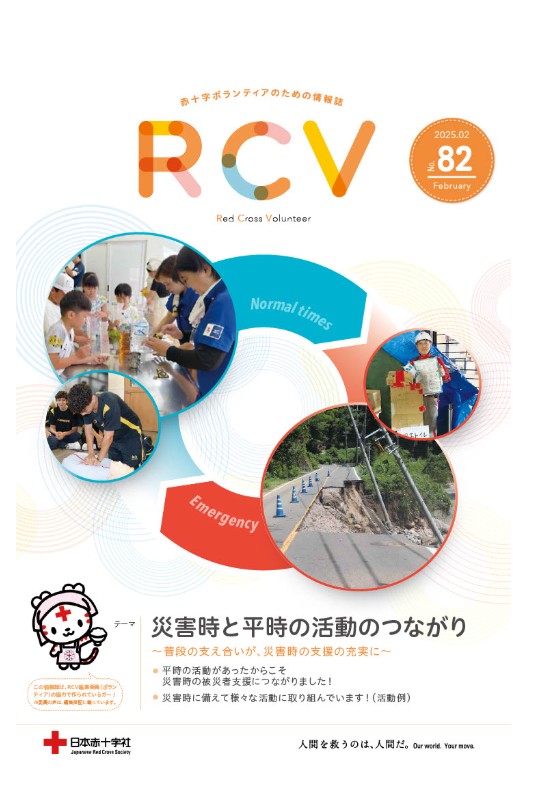

赤十字ボランティアのための情報誌 (23才)

愛子様は、2024年4月1日、大学を卒業されてから日本赤十字社に就職されました。勤務部署は「青少年・ボランティア課」で、ボランティア活動の推進に関わる業務を担当されています。

愛子さまは『赤十字ボランティアのための情報誌 RCV』の編集業務に携わられておられ、3月18日に愛子さまが就職されてから初となる最新号が発行されました。

82号のテーマは、《災害時と平時の活動のつながり~普段の支え合いが、災害時の支援の充実に~》。近年、地震や大雨などの自然災害が全国各地で頻発するなか、日常的に取り組んでいる防災対策を災害時の被災者支援につなげた奉仕団の事例が紹介されています。

▶ダウンロードはこちらから RCV No.82(2025年2月発行).pdf(5.4 MB)

▶バックナンバーはこちらからご覧になれます。

まとめ 愛子様の作文から

今までに発表された作文より、愛子様の文才に感動いたしました。

どのようにしたら、このような素晴らしい作文を書くことができるようになるのでしょうか。

我が子や孫に、親として祖母として、どのようなことがしてやれただろうかと自問自答、反省しているところです。読書習慣を身につけさせてあげることが重要ですね。

天皇皇后両陛下の子育てが素晴らしいことはもちろんのこと、小さい頃からの読書習慣や愛子様ご自身の努力のたまものだと思われます。

あらためて、読書の大切さを痛感しました。

読書教育のアドバイス・・・ 『ヨンデミ―』子どもが読書好きになるオンライン習い事

大人気敬宮愛子様カレンダー

コメント